HIDUP YANG TIDAK PERNAH DIRENUNGI, TIDAK LAYAK DIPERJUANGKAN*

*Socrates (470 SM - 399 SM)

Saya

mengutip perkataan perkataan Socrates sebagai judul dari tulisan ini, karena

ya, itu salah satu quotes yang paling

teringat. Hum, entah ingin mulai dari mana. Yang jelas, materi kemarin terasa

sekali berat(?)-nya. Haha, bukan karena disuruh berhitung bilangan berpangkat,

melainkan karena kita diajak berpikir secara mendalam.

Misalnya

saja, di awal materi kami—para GoP ditanya, “Yang mana yang dimaksud Wiwi?”, “Namamu

itu melekat pada apa?” Jleb. Saya sih memang sering mendengar pertanyaan ini

dari orang-orang yang interest dengan

filsafat. Tapi sejujurnya, saya malas membahasnya. Mencari tahu Wiwi itu “apa”-nya

dari saya, terus kenapa saya hidup, saya bertuhan karena betul-betul yakin atau

nurut kepercayaan orang tua.. dan banyak pertanyaan lain, yang apa yah? Mengjengkelkan?

Itu seperti Kau setiap hari melewati Jalan Borong Raya, lalu kau ditanya, Borong itu apa?

Haha. Sampai

kemudian pemateri mengutip perkataan itu. “Hidup

yang tidak pernah dipikirkan, direnungi, direfleksikan.. ialah hidup yang tidak

layak dijalani, tidak pula layak diperjuangkan.”

Oke,

menyambung pertanyaan di awal tadi, sebenarnya yang dilekati oleh nama kita itu

jiwa, raga, atau ruh kita? Tentu banyak yang tahu, sudah pasti itu bukan raga.

Sebab, bila tangan terpisah dari persendiaannya pun nama kita masih dipanggil

secara utuh. Jadi jiwakah? Atau ruhkah?

Dan

jawabannya ialah… jiwa :)

Filosifinya

bisa kita lihat pada ponsel yang sedang mengisi daya. Daya listrik dari colokan

ataupun power bank adalah ruh, yang

Tuhan berikan kepada manusia, yang bersifat sama (kita tidak mengenal ada

listrik baik ataupun jahat kan?). Dan hakikatnya, ruh yang diberikan Tuhan itu

sifatnya baik. Tapi kemudian, ketika dia masuk di ponsel kita (baca: raga),

listrik —yang tersimpan di dalam baterai— itu digunakan untuk kepentingan yang

berbeda-beda. Ada yang lebih banyak untuk social

media, foto dan video, atau menuliskan notes.

Begitulah

kira-kira jawabannya. Ruh adalah sesuatu yang ditiupkan Tuhan kepada kita

hingga kita bisa menjalani kehidupan. Sementara jiwa, ialah semacam

daya/gerakan yang menggerakkan gerakan itu sendiri, kata Platon. Gerakan

menolong, membentak, memberi…

Ya, seseorang dikatakan berjiwa sosial tinggi,

ketika dia peduli dan senang menolong sesamanya. Kita tidak mengatakan beruh (?)

sosial bukan? Lagi pula, saya pernah membaca kisah yang diintisarikan dari Al-Qur’an.

Katanya, sebelum setiap ruh ditiupkan kepada bayi sesaat setelah mereka lahir, mereka

ditanya oleh Allah SWT: bukankah Aku ini

Tuhanmu? Lalu mereka menjawab: Benar

(Engkau adalah Tuhan kami) dan kami menjadi saksi. Tapi pada kenyataannya

ada kan yang mengikari janji? Maka itu sudah pasti bukan salah ruhnya (meskipun

saya juga tidak bilang salah jiwanya hehe). Pembahasan seperti ini belum pantas

saya bawakan. Saya masih harus belajar, dan jangan sampai saya sendiri juga

salah kaprah.

Jadi,

setelah itu kami disuguhkanlah lagu Never

Enough, sebagai pengantar untuk membahas jiwa. Bahwa jiwa manusia, selalu

tidak akan pernah puas meskipun katanya sudah membawa seluruh bintang di

langit, memiliki menara emas, bahkan ketika tangannya sudah menggenggam dunia.

Hmm. Is it really?

Yups.

Ternyata menurut ilmu filsafat, gerak jiwa itu ada tiga. Pertama, gerakan

diagrafma ke bawah, yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup seperti makan,

minum, pakaian, papan. Kalau kasarnya sih, pikiran gerak ini selalu bersifat

material pokoknya bagaimana caranya supaya bisa hidup lagi besok tanpa rasa

lapar dan tidak kesusahan. Nama geraknya Ephitomea.

Gerak inilah yang dipakai oleh para manusia puba/primitif dalam bertahan hidup,

yang kalau dibawa ke masa sekarang itu, ibarat para pengusaha, pedagang, atau

orang-orang yang mengandalkalkan barang dan tenaganya dalam mencari uang.

Kedua,

gerakan di atas diagrafma sampai sebelum kepala (eh), yang disebut Thumos. Gerak ini cenderung ke arah gentlemen-nya seseorang: sifat ingin

melindungi, tolong-menolong, patriotisme, solidaritas, dan sejenisnya lah. Supaya

lebih mudah dipahami, ingat saja tentara. Karena mereka-mereka yang gerak Thumos-nya dominan kemungkinan akan

mengambil profesi itu. Bagi mereka, kaya bukanlah prioritas asalkan mereka memiliki

harga diri di mata orang, yang salah satu caranya ialah menjadi pejuang.

Ketiga,

namanya Logisticon, gerak pada area

kepala (baca: otak). Tanpa dijelaskan pun pasti banyak yang bisa menebak, bahwa

gerak ini sangat mengandalkan akal, pokonya apa-apa harus dipikir dulu. Baik-buruknya,

untung-ruginya, semua sebisa mungkin logis bagi gerak ini. Yang dicontohkan

dari seseorang yang berkecenderungan terhadap gerak ini ialah politikus dan

para akademisi.

Secara

umum, semua manusia punya ketiga gerak ini. Hanya saja, ada yang porsinya lebih

banyak, lebih sedikit, bahkan ada yang membawanya ke jalan yang salah. Coba

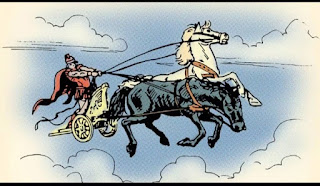

perhatikan gambar kereta kencana di bawah ini:

Si pengendali

kereta itu ibarat Logisticon

Si kuda

hitam ibarat Thumos

Sedangkan kuda

putih ibarat Ephitomea

Untuk dapat

berjalan, kereta kencana tentu membutuhkan ketiga elemen itu. Hanya saja

kelihatan, bahwa yang mengendalikan itu si Logisticon.

Artinya, jika otak atau akal kita sudah niatnya yang bukan-bukan, yah kedua

gerak lainnya akan nurut. Jadi meskipun punya jiwa patriotisme tinggi, bisa

saja mengkhianati tanah air. Atau yang tadinya niat mencari penghasilan karena

butuh, mulai disisipi dengan keinginan lain akibat kepentingan dari si Logisticon ini.

So,

kesimpulannya semua harus seimbang. Jangan memberi ‘makan’ lebih banyak pada

satu jiwa saja. Dan yang lebih penting, kendalinya ada di pikiran kita, di akal

kita. Percayalah, bahwa ketidakseimbangan antar-ketiga jiwa bisa membawa

masalah yang runyam.

Misalnya

ketika dwifungsi ABRI berlaku pada Orde Baru dulu, dimana oang-orang yang

memiliki jiwa patriot (baca: tentara) diperbelohkan juga untuk menduduki

jabatan politik. Atau ketika yang diangkat sebagai pemimpin adalah yang jiwa Ephitomea-nya tinggi. Tentulah besar

kemungkinan akan terjadi eksploiatasi (dalam konteks sumber daya), termasuk

nepotisme oleh mereka yang otoriter dan ingin terus menguasai.

Haha, ilmu

saya belum cukup untuk mengkritiki sebuah rezim. Saya hanya bisa berkata,

sungguh sayang apabila mereka yang tidak paham bagaimana menyeimbangkan ketiga

gerak ini diangkat menjadi pemimpin, apalagi yang memanfaatkan Logisticon-nya di jalan yang salah.

Politik licik namanya. Tapi ya sudahlah. Kita tidak ingin membicarakan itu

sekarang.

Akhirnya,

bagaiamana cara menyeimbangkan ketiganya?

Keseimbangan

dari Logisticon, Thumos, dan Ephitomea disebut dengan kondisi equilibrium. Dan untuk mencapai itu,

inilah yang harus kita lakukan pada setiap gerak:

1. Ephitomea, timbulkan sifat “Ugahari” atau kesadaran jiwa untuk

merasa cukup, tidak berlebih-lebihan.

2. Thumos, kendalikan emosi, harus berani dalam menyampaikan

kebenaran, daripada iming-iming solidaritas. Misalnya ketika teman yang kita sayangi

(bisa juga kakak, ayah, atau ibu) melakukan kesalahan (narkoba, mencuri/korupsi,

atau membunuh), kita harus berani menyampaikannya. Baik itu kepada si pelaku,

maupun kepada pihak-pihak yang harus tahu perbuatan pelaku. Tidak dibenarkan

untuk menghiraukannya hanya karena merasa kita solid. Justru teguran itulah

bentuk rasa sayang kita kepadanya.

3. Logisticon, kuncinya ialah

wisdom. Iya, akal kita harus bijak, karena dialah yang mengendalikan dua

gerak lainnya. Bijak ini beda loh dengan pintar. Socrates bilang, “the only true wisdom is in knowing that you

know nothing.” Ya, seringkali orang pintar lupa bagaimana caranya menjadi

bijak—rendah hati, karena mereka pikir sudah mengetahui banyak.

Equilibrium ini pun muaranya ialah justice pada setiap diri manusia. Mereka akan tahu bagaiamana

bersikap dalam interaksi dengan golongan apapun dan pada strata sosial-ekonomi

manapun. Tidak berlebihan, cukup ambil jalan tengahnya saja..

Dari sini

pun kita bisa tahu, bahwa akar dari segala konflik sebenarnya, bahwa

masing-masing orang membawa self interest-nya

ke ranah interaksi antar-manusia. Self

interest di situ bisa merujuk ke salah satu dari tiga gerak jiwa tadi.

Apakah karena dia ingin berkuasa sepenuhnya, ingin membela kelompoknya, atau

meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Masing-masing kita pasti bisa mengukur

sendiri.

Akhir kata,

membahas sedikit pandemi yang nampaknya belum akan berakhir ini, saya ingin

mengucapkan terima kasih bagi Pembaca yang Budiman (eh sudah lama tidak

menyebut ini) yang berusaha sebisa mungkin untuk tetap di rumah, meskipun itu

berat. Ya, entah karena adanya self

interest (kecuali terpaksa) atau

memang karena ketidaksadaran, masih banyak orang-orang yang tetap bepergian

walau urgensinya tidak penting-penting amet.

Tapi ya sudahlah, kita tidak punya kuasa atas gerak jiwa orang lain, kan?

PS: setiap gambar yang ada di atas merupakan beberapa slide power point dari KITA Bhinneka Tunggal Ika

(Ini adalah judul asli dari materi PLC #8)

Bahas mobel lejen dong min🙏

BalasHapus